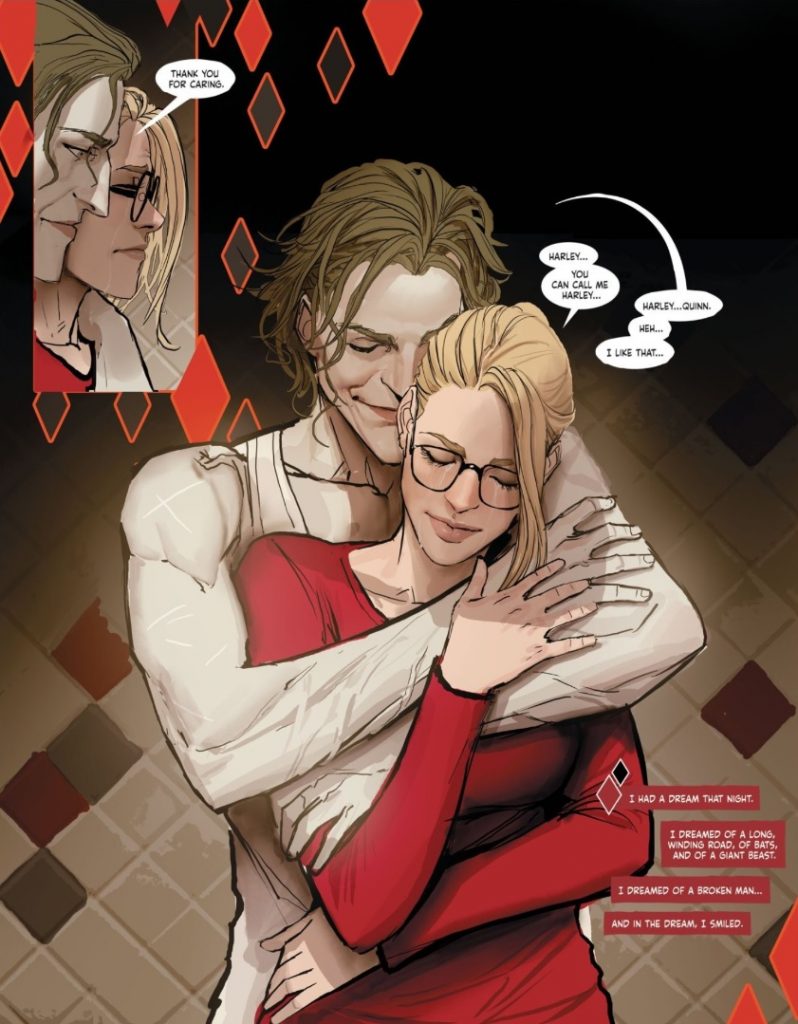

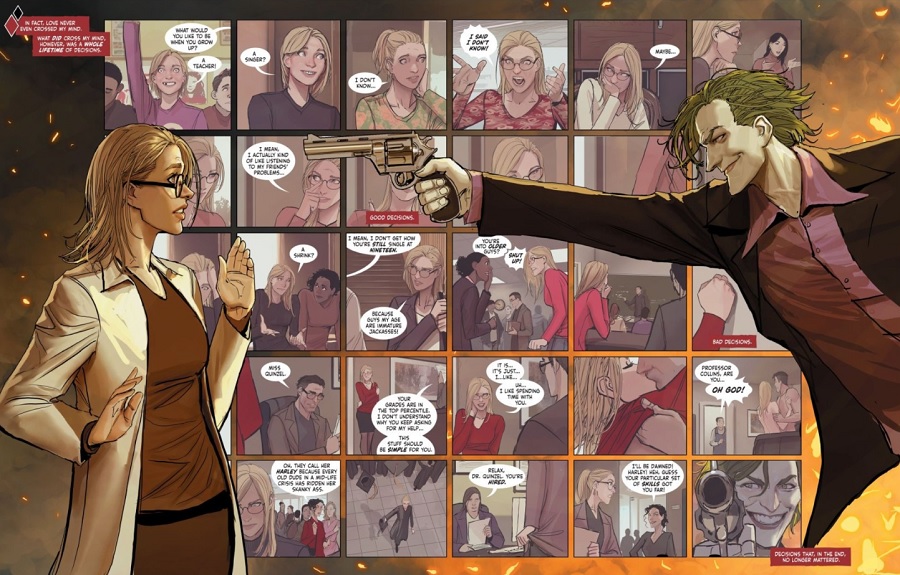

“Batman: Amaldiçoado”, “Superman: Ano Um“, “Arlequina: Harleen”…

O Brasil está recebendo títulos do DC Black Label, selo que a DC Comics lançou em setembro de 2018 para receber títulos de super-heróis em que os autores não precisam ficar presos à continuidade. Ou seja, em tese, podem ser mais criativos e levar seus personagens às últimas consequências. Também podem abordar temas mais pesados, que editores avaliam que não ficariam bem nas mãos do público-alvo das revistas tradicionais.

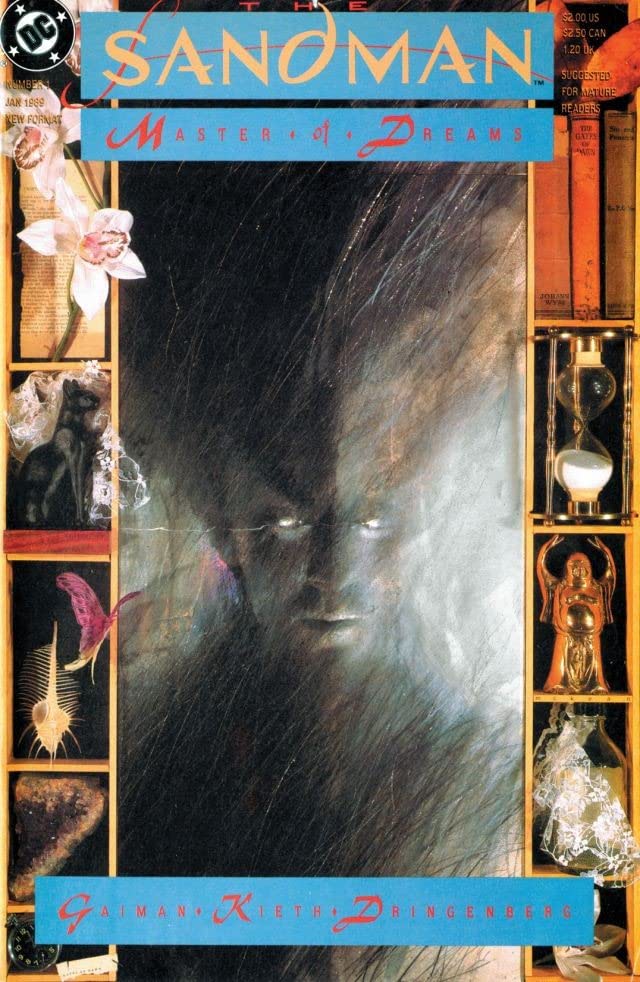

Esse era o ponto de partida do DC Black Label, mas na prática ele substituiu o Vertigo, o histórico selo para “leitores maduros” da editora. Fundada em 1993 e oficialmente extinta em janeiro passado, a Vertigo foi casa de alguns dos melhores títulos não só da DC, mas do universo dos super-heróis, como “Sandman”, de Neil Gaiman, e “Monstro do Pântano”, de Alan Moore. Republicações desses títulos e seus “herdeiros” (como os títulos da série “O Universo de Sandman”) agora saem pelo DC Black Label.

O que pode nos levar à pergunta que é título deste texto: por que uma editora de super-heróis precisa de um selo voltado para adultos?

Porque as HQs nos Estados Unidos evoluíram de maneira diferente das do resto do mundo.

Nos anos 50, quando o macarthismo assolava os EUA, o “cidadão de bem americano” parecia ter medo. Comunistas, gays, quem pensava (ou era) diferente da maioria era perseguido (muitos filmes retratam essa época; eu, particularmente, gosto de “Trumbo”). E então um psiquiatra publicou um livro chamado “Seduction of the Innocent” (em tradução livre, “a sedução dos inocentes”). Ele “provou” que ler quadrinhos tornava as crianças gays, comunistas e criminosas, do mesmo jeito que tem gente hoje que “prova” que a Terra é plana.

Resultado: o Senado americano abriu um inquérito para “investigar” os efeitos dos quadrinhos nas crianças. Concluiu que era preciso haver um “limite” e criou o Comics Code Authority – vamos traduzir como Código de Ética dos Quadrinhos. Era uma forma não disfarçada de censura: as editoras que não estampassem o selo do Código de Ética na capa não teriam suas revistas distribuídas. Portanto, perderiam dinheiro… Correção: perderiam muito dinheiro.

O que o Código de Ética impedia? Vilões “vencendo”, crimes violentos, gays, abordagem de drogas (Stan Lee quis mostrar em uma HQ do Homem-Aranha que drogas faziam mal, e a história não foi aprovada)…

Na prática, temas como críticas sociais (HQs que retratassem os problemas da sociedade americana), orientação sexual e personagens complexos (nem 100% bons, nem 100% maus) voaram para longe das páginas dos quadrinhos locais.

Enquanto as HQs fora dos EUA puderam evoluir (como fizeram os gekiga japoneses e toneladas de histórias europeias), os super-heróis americanos ficaram na pasmaceira de mocinho vence bandido. Foi pior do que uma estagnação: foi uma involução.

O Brasil viveu algo muito parecido, como Gonçalo Júnior retrata com maestria em seu livro “A Guerra dos Gibis” (não leu? Recomendo!). O cinema norte-americano também viveu algo similar, do qual começou a se livrar nos anos 70 (já viu “Easy Rider” ou “O Bebê de Rosemary”? Recomendo!). Enquanto isso, o Código de Ética dos Quadrinhos vigorou até… 2011.

Sim, 2011.

Nem todos os quadrinhos norte-americanos se submeteram ao Código de Ética: os títulos alternativos (conhecidos como “underground comix” ou só “comix”) ficaram à margem. Liderados por Robert Crumb e Gilbert Shelton, autores exploraram sem limites os temas e histórias que bem os interessavam.

Mas o gênero dos super-heróis sofreu com isso. E as editoras, aos poucos, foram abrindo espaço para outras abordagens menos superficiais em suas histórias, por meio de selos específicos. A Marvel lançou em 1982 o Epic Comics, sem ligação com seus super-heróis e sem obedecer ao Código de Ética. Em 1987, a DC lançou Piranha Press, também passando longe dos super-heróis clássicos. Ambos tiveram ótimos títulos (“Groo”, “Moonshadow” e “Blood”, por exemplo), mas não foram tão duradouros ou impactantes quanto a Vertigo.

A DC começou um novo caminho em 1987: aos poucos, colocou um selo de “sugerido para leitores maduros” na capa de alguns de seus títulos, que estavam sob o comando da excelente editora Karen Berger. O primeiro foi “Monstro do Pântano” (em 1987), com histórias escritas por Alan Moore; depois vieram “Hellblazer”, estrelado por John Constantine, em 1988 – não confunda com “Hellraiser”, a obra de Clive Barker; “Sandman”, de Neil Gaiman, em 1989 etc.

O lançamento oficial como um selo à parte da DC para leitores maduros ocorreu em março de 1993, com estes e mais três títulos: “Shade”, “Homem-Animal” e “Patrulha do Destino”.

Por que isso foi tão importante? Porque os quadrinhos mensais de super-heróis deram um salto de qualidade. Tudo ficou diferente.

Uma das vantagens que o Black Label oferece é que as histórias não precisam estar presas à continuidade oficial da DC. Por exemplo: o Batman pode ser neto do Comissário Gordon; o Lanterna Verde pode ser um brasileiro chamado José Hernandez; o Superman e a Mulher-Maravilha podem ter um filho hiperpoderoso… E nada disso afeta as histórias mensais dos personagens. Seriam histórias “não-canônicas”.

Isso é importante? Não foi para Neil Gaiman, quando ele escreveu “Sandman”; para Alan Moore, em “Monstro do Pântano”; ou Grant Morrison, em “Patrulha do Destino” e “Homem-Animal”. Todos seguiram as cronologias existentes; as mudanças que aconteceram foram explicadas, e as histórias ficaram… incríveis.

Hoje, mesmo nas revistas mensais que são obrigadas a respeitar cronologias de décadas e eventuais (e inevitáveis) histórias que se passam em várias revistas ao mesmo tempo, há escritores que conseguem criar um ótimo material: Brian Michael Bendis, Phil Jimenez e Gene Luen Yang, por exemplo.

Na minha opinião, o que vale, sempre, é a qualidade das histórias. A Vertigo não acertou sempre: alguns títulos foram razoáveis; outros, fracos. Imagino que o mesmo vá acontecer com o DC Black Label.

Vale a pena dar uma chance? Claro! Por que não? Vou começar com “Arlequina: Harleen”. E voltaremos a este tema. 🙂